في عمق التاريخ، حيث بدأت ملامح الحضارة تتشكل بين أنهار الرافدين، ظهر اسم النمرود كأحد أكثر الملوك بطشًا واستكبارًا. كان ملكًا في بابل، عاصمة القوة والعلم والسحر آنذاك، ومع اتساع سلطانه ازداد طغيانه، حتى ظن أنه بلغ مرتبة الألوهية، يدبّر الحياة والموت، ويأمر السماء والأرض. هناك في ذلك الزمن، كان الله يبعث نبيه إبراهيم عليه السلام ليوقظ العقول، وليواجه أعظم طاغية عرفه الشرق القديم، في مشهد خُلد في الكتب السماوية كرمزٍ للمواجهة بين الحق والباطل، والعقل والوهم، والإيمان والكبرياء.

تذكر الروايات التاريخية أن النمرود كان من أحفاد نوح عليه السلام، وأنه ورث المُلك عن آبائه الذين استوطنوا أرض بابل، لكنه لم يكتفِ بالسلطة الزمنية، بل أراد أن يجعل من نفسه إلهًا يُعبد. انتشرت الأصنام في أرجاء مملكته، وأمر الناس بالسجود له، فعمّ الفساد والظلم والجهل. في خضم هذا الظلام، وُلد إبراهيم عليه السلام في بيئة وثنية، لكنه منذ نعومة أظفاره بدأ يسائل المألوف: كيف يكون الخالق حجرًا أو كوكبًا أو إنسانًا؟ فكانت بدايات نبوّته وميله إلى التوحيد نذيرًا بانفجار الصراع بينه وبين الملك الجبار.

حين دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله الواحد ونبذ الأصنام، ثار غضب النمرود، وبدأت سلسلة من المناظرات التي سجلها التاريخ بوصفها من أعمق الحوارات الفكرية في مسار الإيمان. قال إبراهيم: «ربي الذي يحيي ويميت»، فقال النمرود في غطرسته: «أنا أحيي وأميت»، وأتى برجلين، فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر حيًا، ظانًا أنه بذلك يشارك الله في سلطانه. لكن إبراهيم ردّ عليه بمنطق لا يُدحض قائلاً: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب»، فبهت الذي كفر، وسقطت حجته أمام نور الحقيقة. لقد كانت تلك اللحظة بداية نهاية غروره، وبداية وعي الناس بحدود الإنسان أمام عظمة الخالق.

لم يكتفِ النمرود بالجدال، بل لجأ إلى العنف، فأمر بإحراق إبراهيم حيًا. جمع الناس الحطب حتى صارت النار كجبل ملتهب، وبنى منجنيقًا ليقذف به النبي في قلب اللهب. غير أن الله الذي أراد لهذه القصة أن تكون درسًا خالدًا قال للنار: «كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم»، فانقلب المشهد معجزةً تُبطل السحر والطغيان. خرج إبراهيم من النار سالمًا، بينما امتلأت قلوب الناس بالرهبة والإيمان، وبدأت أسطورة النمرود تتصدع في أعين أتباعه.

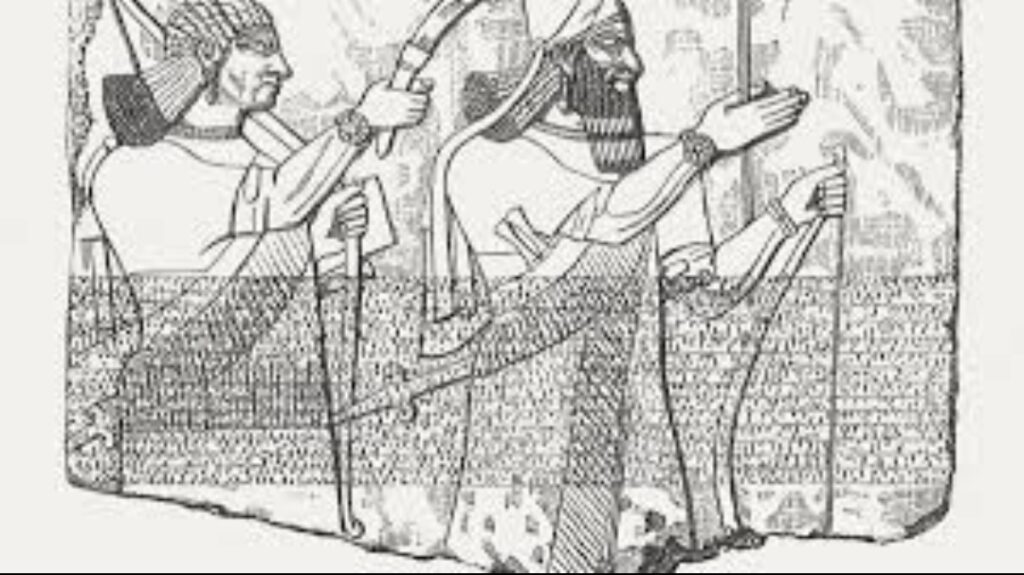

وتذكر بعض الروايات في التراث أن النمرود كان مفتونًا بعلم السحر الذي شاع في بابل، المدينة التي ارتبط اسمها في النصوص القديمة بتعليم الشياطين للناس السحر، كما ورد في قوله تعالى: «وما أُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت». قيل إنه استعان بالسحرة لتقوية سلطانه، فتعلم بعض طقوسهم وأسرارهم، حتى خُيِّل إليه أنه يسيطر على القوى الخفية، وأن بوسعه محاربة السماء. ومع أن هذه التفاصيل ليست نصًا قرآنيًا صريحًا، إلا أن التراث اليهودي والإسلامي يجمع على أن النمرود كان مغرورًا بما ظنه معرفة خارقة، فحوّل العلم إلى وسيلة لتأليه الذات لا لتقريب الإنسان من خالقه.

ظل النمرود على كفره واستكباره، حتى جاءت نهايته بطريقة تليق بغروره. تقول بعض الأخبار إنه بنى برجًا ضخمًا ليصل إلى السماء ويقاتل الإله الذي تحداه، فسلّط الله عليه بعوضة صغيرة دخلت أنفه حتى بلغت دماغه، فكانت تضرب رأسه صباحًا ومساءً حتى قضت عليه، ليكون موته رسالة بليغة في أن أبسط مخلوقات الله قادرة على إذلال أعظم الجبابرة. هكذا انتهى ملك كان يظن أن الكون تحت أمره، فسقط بجنود لا تُرى، ليبقى درسًا خالدًا في أن القوة مهما عظمت لا تساوي شيئًا أمام مشيئة الله.

إن قصة النمرود وإبراهيم ليست مجرد حكاية عن ملك وطاغية، بل هي خلاصة لصراع الإنسان مع غروره عبر العصور. النمرود هو رمز كل سلطة تستعبد الناس باسم القوة، وإبراهيم هو رمز الإيمان والعقل الذي يحرر البشر من عبادة البشر. وبين النار التي لم تحرق، والجدال الذي فضح، والسحر الذي خاب، تترسخ الحقيقة التي لا تتبدل: أن من أراد مجابهة الله بالجبروت، هلك بالصغار، ومن دعا إليه بالحق، خُلّد في النور.

وهكذا، تبقى القصة شاهدًا على أن التاريخ لا يرحم من يتأله على الخلق، وأن الإيمان الصادق هو السحر الوحيد الذي لا يُبطل.