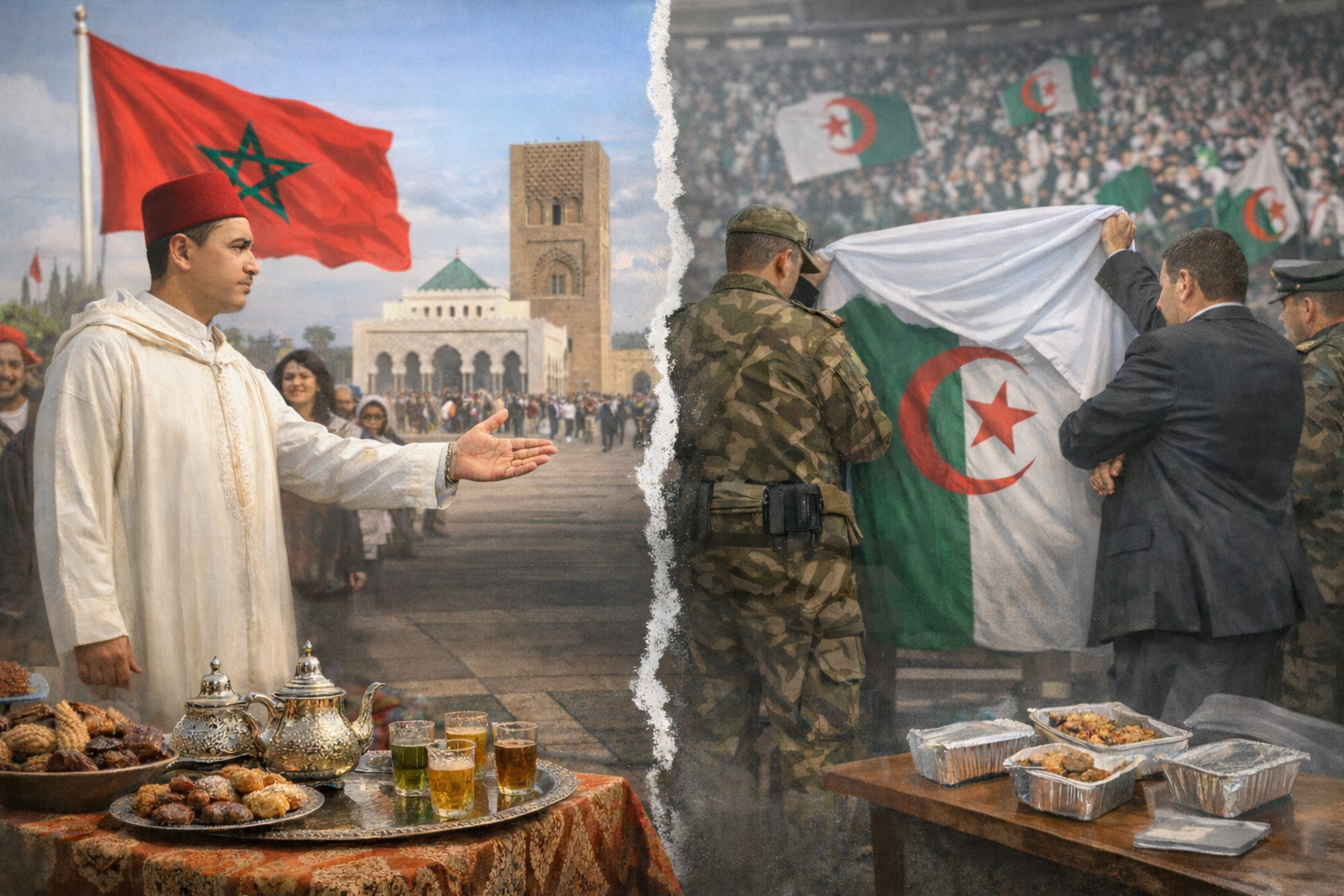

في أكثر من محطة، وعلى امتداد ما يزيد عن ثلاث سنوات، لم يتوقف المغرب عن مدّ يده إلى الجزائر، انطلاقًا من منطق الجوار، ووحدة التاريخ، ووشائج اللغة والدين، واستحضارًا لقدرٍ مشترك لا يمكن إنكاره مهما طال الخلاف. ولم تكن تلك اليد الممدودة مجرّد موقف دبلوماسي عابر، بل خيار دولة عبّر عنه الخطاب الرسمي من أعلى سلطة في البلاد، حين دعا بوضوح إلى طيّ صفحة القطيعة ونبذ الخلاف، وتغليب منطق الحكمة على نزوات التوتر. وعلى هذا النهج، اصطفّ المسؤولون، وساند الإعلام، وتماهى الشعب المغربي بعفويته المعهودة مع فكرة أن الصلح ليس ضعفًا، وأن التسامح ليس تنازلًا عن الكرامة، بل تعبير عن الثقة في النفس وقوة الدولة.

غير أن مرور الوقت كشف، للأسف، عن واقع مغاير من الطرف الآخر؛ واقع لا يعكس إرادة شعب بقدر ما يترجم تعنت فئة من الحكام وشرذمة من الأصوات الإعلامية التي اختارت الاستثمار في العداء بدل البناء على المشترك. فبدل أن تُقابل اليد الممدودة بالمثل، جوبهت بسلوكيات يطبعها الاستعلاء والأنفة الفارغة، حتى خُيّل للمتابع أحيانًا أن منطق “السيد والعبد” هو الذي يحكم بعض الخطابات والممارسات، خصوصًا في مناسبات كان يفترض أن توحّد ولا تفرّق، وعلى رأسها الرياضة.

في الملاعب، حيث يُفترض أن تسود الروح الرياضية، بدا التسييس فاضحًا، واللغة العدائية حاضرة، وإعلامٌ لا همّ له سوى صناعة صورة متعالية للذات على حساب الآخر، في محاولة مستميتة لإيهام الداخل بأن القوة تُقاس بالصراخ، وبأن التفوق يُصنع بالإساءة. وجاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم بالمغرب ليعرّي هذا المنطق أكثر؛ إذ حظي المنتخب الجزائري بأفضل ظروف الاستقبال، من فندق راقٍ قريب من الملعب، إلى تنظيم محكم يعكس كرم الدولة المضيفة واحترامها لكل الضيوف دون استثناء. ومع ذلك، أُقحمت تصرفات لا تليق بالرياضة ولا بالأعراف، من تغطية رمز البلاد داخل مقر الإقامة، إلى مقاطعة الطعام والشراب والإصرار على جلب مؤونة خاصة بدعوى الخوف من التسمم أو “الشعوذة”، وهي ذرائع تكشف أزمة ثقة مصطنعة أكثر مما تعكس حرصًا حقيقيًا.

وهنا يحق التساؤل: لماذا كل هذا؟ ولماذا يُقابل حسن النية بسوء الظن؟ ولماذا يُصرّ البعض على تحويل كل مبادرة مغربية صادقة إلى مادة للتشكيك والتأويل العدائي؟ الجواب، في جوهره، لا يتعلق بالمغرب بقدر ما يعكس مأزقًا داخليًا لدى من اختاروا صناعة عدو خارجي لتبرير الفشل، وتغذية خطاب الكراهية لصرف الأنظار عن أزمات حقيقية.

إن المغرب، تاريخًا وحضارة، ليس دولة طارئة على الجغرافيا ولا طارئة على المجد. هو بلد قاوم محاولات الإخضاع، وصان سيادته، ولم يسمح للقوى التي اجتاحت محيطه أن تطأ أرضه. هو بلد أسّس إمبراطوريات، ورفع اسمه عاليًا في مشارق الأرض ومغاربها، وبنى دولته على الاستمرارية لا على الانقلابات، وعلى الشرعية التاريخية لا على الشعارات الجوفاء. قوته لم تكن يومًا في الاستعلاء على الجيران، بل في التوازن، والحكمة، والقدرة على الجمع بين الصرامة في الدفاع عن المصالح، والمرونة في مدّ الجسور.

ومع ذلك، لا بد من التمييز الواضح بين الشعب الجزائري، الذي يطمح في عمقه إلى الصلح وعودة الدفء إلى العلاقات، وبين حكّام وإعلاميين حوّلوا العداء إلى عقيدة، والمناصب إلى ألقاب زائفة تُستعمل لتأجيج القطيعة. الشعب الجزائري، في وجدان المغاربة، شعب شقيق مغلوب على أمره، أسير حسابات لا تعبّر عن آماله ولا عن تاريخه المشترك مع المغرب.

لقد مدّ المغرب يده بما يكفي، وعبّر عن حسن نيته بما لا يدع مجالًا للبس. واليد الممدودة لا تعني يدًا مرتعشة، بل يدًا واثقة من ذاتها. أما الكرامة الوطنية، فليست موضوع تفاوض ولا مجالًا للمساومة. وإذا كان الصلح خيار الحكماء، فإن قول “كفى” عند اللزوم هو أيضًا من شيم الدول العريقة. المغرب سيظل وفيًا لقيمه، كريمًا في استضافته، متسامحًا في خطابه، قويًا في مواقفه، لأن من يعرف قدر نفسه لا يحتاج إلى استفزاز الآخرين لإثبات وجوده.