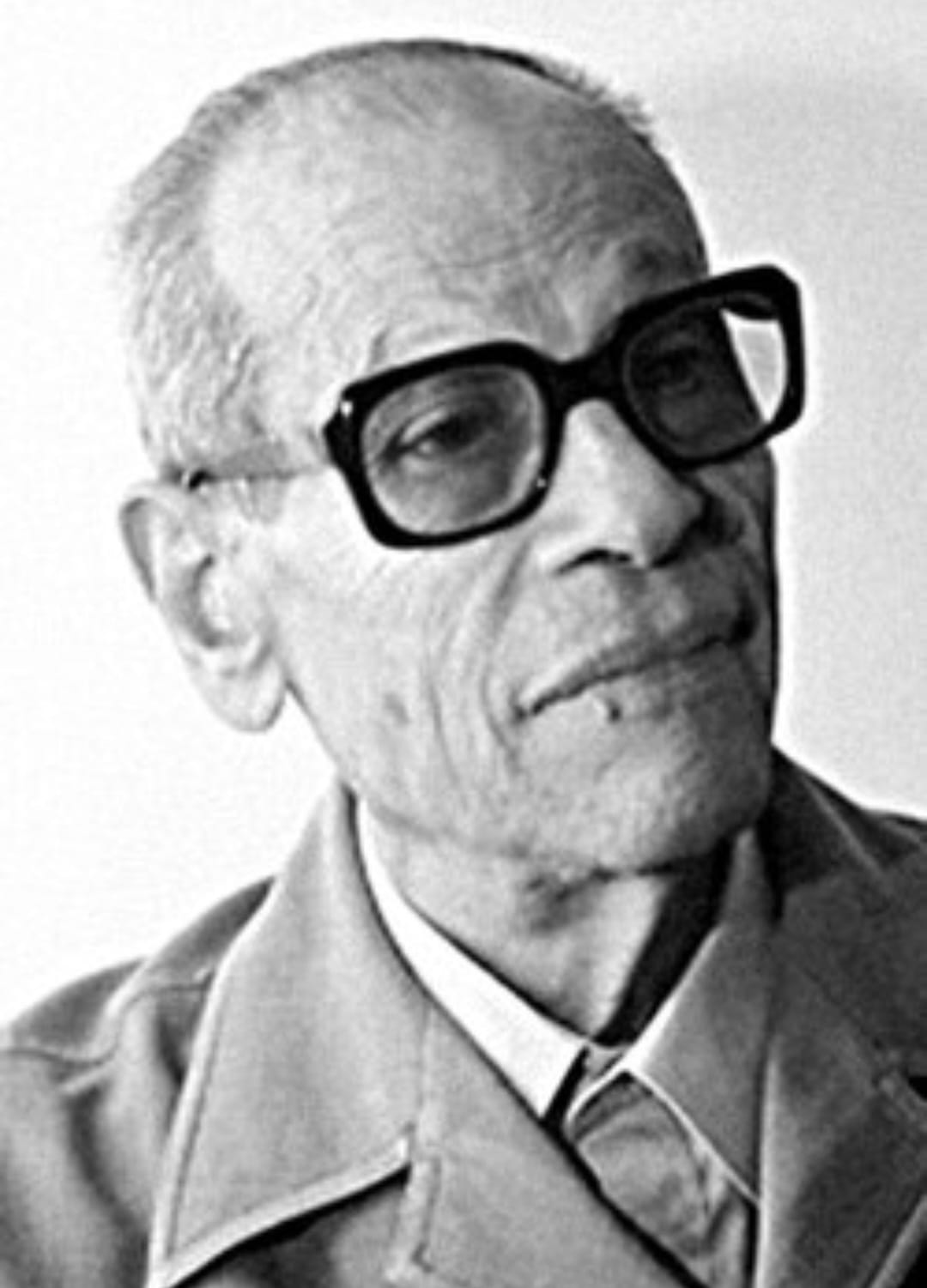

ليس نجيب محفوظ مجرد اسم لروائي كبير، بل هو مشروع ثقافي متكامل، وصوت سردي استطاع أن يحوّل الحارة المصرية إلى مرآة للإنسان في كل زمان ومكان. وُلد نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا يوم 11 دجنبر 1911 بحي الجمالية في القاهرة، المدينة التي لم تغادره يوماً، ولم يغادرها أدبياً أبداً، فجعل منها بطلاً دائماً لأعماله، ومسرحاً واسعاً لتقلبات المجتمع والتاريخ والإنسان.

درس محفوظ الفلسفة، وكان لهذا الاختيار أثر عميق في مجمل كتاباته، إذ لم تكن رواياته مجرد حكايات اجتماعية، بل نصوصاً محمّلة بأسئلة الوجود والحرية والقدر والعدالة والسلطة. هذا العمق الفلسفي منح أعماله قدرة نادرة على العبور من المحلي إلى الكوني، ومن الزمان المحدد إلى المعنى الإنساني المفتوح.

بدأ مسيرته الأدبية في أواخر الثلاثينيات، مستلهماً التاريخ المصري القديم في رواياته الأولى، قبل أن ينتقل إلى الواقعية الاجتماعية، المرحلة التي صنعت شهرته الكبرى، حيث رصد تحولات المجتمع المصري بدقة شديدة، وكتب عن الإنسان العادي: الموظف، الحرفي، المرأة، المهمش، دون تزييف أو بطولات زائفة. كان يرى أن الأدب الحقيقي لا يحتاج إلى الصراخ، بل إلى الصدق، فتميّز أسلوبه بلغة فصيحة بسيطة، وسرد هادئ عميق، وحوار نابض بالحياة.

بلغ مشروعه الروائي ذروته مع “ثلاثية القاهرة”: بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية، التي شكّلت ملحمة إنسانية نادرة، تابعت تحولات أسرة مصرية عبر ثلاثة أجيال، في سياق سياسي واجتماعي متغير. هذه الثلاثية لم تكرّس محفوظ عربياً فقط، بل مهّدت لانتقاله إلى العالمية، حيث تُرجمت إلى لغات عديدة، واعتُبرت من أهم منجزات الرواية في القرن العشرين.

ولم يتوقف محفوظ عند الواقعية، بل خاض مغامرة الرمز والتجريب، فكتب أعمالاً جريئة فكرياً، طرحت أسئلة السلطة والدين والمعنى، ومن بينها رواية “أولاد حارتنا”، التي أثارت جدلاً واسعاً وما تزال إلى اليوم من أكثر أعماله نقاشاً وتأويلاً. كما كتب روايات سياسية ورمزية عميقة مثل “اللص والكلاب”، “ميرامار”، “الكرنك”، و“ثرثرة فوق النيل”، التي شكّلت نقداً حاداً للواقع العربي بأسلوب أدبي رفيع.

إلى جانب الرواية، كان نجيب محفوظ حاضراً بقوة في السينما المصرية، سواء عبر كتابة السيناريو أو تحويل أعماله إلى أفلام خالدة، ما جعله جزءاً من الذاكرة البصرية للمجتمع، وليس فقط من مكتبته الأدبية.

في سنة 1988، تُوِّج هذا المسار بمنحه جائزة نوبل للآداب، ليصبح أول أديب عربي ينال هذا التكريم العالمي. ولم تكن الجائزة تتويجاً لشخصه فقط، بل اعترافاً بالرواية العربية وقدرتها على التعبير عن الإنسان بلغة عالمية من داخل خصوصيتها الثقافية.

عرفت حياة محفوظ محطة مؤلمة سنة 1994، حين تعرّض لمحاولة اغتيال بطعنة في العنق، نجا منها بأعجوبة، لكنها تركت أثراً دائماً على صحته وقدرته على الكتابة. ومع ذلك، ظل حتى سنواته الأخيرة حاضراً بفكره ومكانته، رمزاً للهدوء والحكمة والانحياز الدائم للإنسان.

توفي نجيب محفوظ في 30 غشت 2006، لكنه لم يغب. ما زالت رواياته تُقرأ، وتُدرّس، وتُترجم، وتُناقش، لأنها لم تكن مرتبطة بحدث عابر، بل بأسئلة كبرى لا تشيخ.

أشهر مؤلفاته تشمل رواياته التاريخية مثل عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة، وأعماله الواقعية الكبرى مثل زقاق المدق، بداية ونهاية، خان الخليلي، إضافة إلى الثلاثية الشهيرة، ثم رواياته الرمزية والفكرية مثل أولاد حارتنا، اللص والكلاب، الطريق، الشحاذ، ميرامار، الحرافيش، ليالي ألف ليلة، رحلة ابن فطومة، حديث الصباح والمساء، وقشتمر، إلى جانب مجموعاته القصصية المتعددة.

نجيب محفوظ لم يكن كاتباً يصف الواقع فقط، بل مفكراً سردياً أعاد تشكيله، وعلّم الرواية العربية كيف تنظر إلى ذاتها بثقة، وكيف تخاطب العالم دون أن تفقد هويتها. إنه روائي الحارة، نعم، لكنه أيضاً روائي الإنسان… أينما كان.