تُعدّ قصة السامري واحدة من أكثر القصص القرآنية إثارة للتأمل، لما تحمله من عبرٍ عميقة عن الفتنة والانحراف، وعن الصراع الدائم بين الإيمان بالغيب والاغترار بالمحسوس. ورد ذكر السامري في القرآن الكريم في سياق قصة موسى عليه السلام، حين خرج ببني إسرائيل من مصر، وأنقذهم الله من بطش فرعون بمعجزة شق البحر، فقال تعالى: «فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون»، ثم واعد الله نبيه موسى أربعين ليلة ليتلقى الألواح وما فيها من شرائع. وبينما كان موسى في ميقات ربه، تولى أخوه هارون عليه السلام أمر القوم، وأوصاه أخوه أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن لا يتبع سبيل المفسدين.

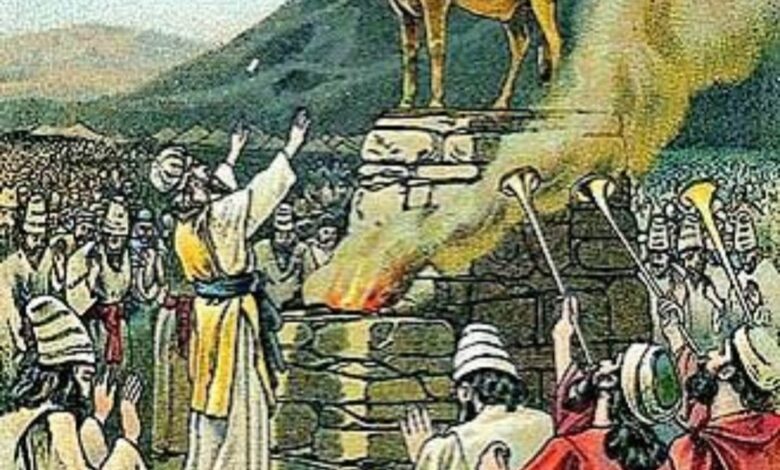

لكن ما إن طال غياب موسى حتى ظهرت في القوم بوادر الفتنة، إذ استغل رجل يُدعى السامري الفرصة ليغوي بني إسرائيل بعبادة صنمٍ صنعه لهم على هيئة عجلٍ من ذهب. يروي القرآن تفاصيل هذا الحدث في قوله تعالى: «فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي»، وكان هذا المشهد من أعظم صور الانحراف بعد أن أنعم الله عليهم بالنجاة والوحي.

السامري، كما ورد في تفسير ابن كثير والطبري، رجل من بني إسرائيل كان ذا دهاء وحيلة، وقيل إنه كان يُظهر الإيمان وهو في الباطن منافق. وقد رأى – كما يقول القرآن – ما لم يره الناس حين شاهد المَلَك الذي كان يقود فرس جبريل عليه السلام، فأخذ قبضة من أثره وقال: «بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي». ثم جمع حُليّ النساء التي كانت بحوزة بني إسرائيل، إذ كانوا قد استعاروها من نساء المصريين، فصهرها وصنع منها تمثالاً لعجل، وألقى فيه تلك القبضة التي أخذها من أثر المَلَك، فصار له صوت وخُوار كالبقر، فاغترّ الناس وافتتنوا به، وظنّوا أن هذا العجل فيه روح إلهية، فعبدوه وقالوا هذا إلهنا وإله موسى.

وقد حاول هارون عليه السلام أن يثنيهم عن ذلك، فقال لهم كما جاء في سورة طه: «يا قوم إنما فُتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري»، لكنهم جادلوا وقالوا: «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى». ولما عاد موسى من ميقاته حاملاً الألواح، رأى ما حلّ بقومه من انحراف وغضب غضباً شديداً، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له هارون: «يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين». عندها أدرك موسى أن السامري هو من دبّر الفتنة، فالتفت إليه وقال: «فما خطبك يا سامري؟»، فأجابه بما اقترفه من فعل، فأنزل عليه موسى عقوبة الله قائلاً: «فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً».

اختلفت التفاسير في معنى قوله تعالى «لا مساس»، فقيل إن الله عاقبه بأن لا يمس أحداً ولا يمسه أحد، وكلما اقترب من إنسان أصابه رجفان وحمى، فصار منبوذاً يعيش وحيداً في الصحراء يقول لكل من يقترب منه: لا مساس. وهكذا صار مثالاً للذل بعد أن كان سبباً في ضلال قوم بأكملهم. وقيل أيضاً إن معنى الآية أنه حُكم عليه بالنبذ واللعن، فلا يعيش في جماعة ولا يُسمح له بالمخالطة، جزاءً لجرمه العظيم.

أما في الروايات التوراتية، فإن صناعة العجل الذهبي تُنسب إلى هارون عليه السلام لا إلى السامري، كما ورد في سفر الخروج الإصحاح الثاني والثلاثين، حين طلب بنو إسرائيل من هارون أن يصنع لهم إلهاً يسير أمامهم لأن موسى تأخر، فجمع ذهبهم وصنع منه عجلاً مسبوكاً. غير أن القرآن الكريم يبرئ هارون عليه السلام من ذلك الفعل، ويجعل المسؤولية على السامري الذي مثّل نموذج الماكر الذي يستخدم الدين والرمز الإلهي ليضلّ الناس. وقد أشار العلماء إلى أن هذا الاختلاف يُبرز عدالة الوحي القرآني في تنزيه الأنبياء عن الكبائر والمعاصي، بخلاف ما ورد في أسفار العهد القديم.

في بعض أقوال المفسرين، ذُكر أن العجل كان أجوفاً يمرّ فيه الهواء فيُصدر صوتاً، وقيل إن السامري استعان بخدعةٍ فنية ليوهم القوم أن في العجل حياة، فكانت الفتنة الكبرى. والقرآن لم يُفصّل الكيفية، لكنه أكّد أن ذلك كان اختباراً إلهياً لقوم موسى بعد النعمة، فقال سبحانه: «وفتناك فتوناً». أما النبي محمد ﷺ فقد أشار إلى خطورة اتباع الهوى وترك سبيل الرسل، فقال في الحديث الصحيح: «إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء»، وهي كلمة تنطبق تماماً على قوم السامري الذين استدرجهم حب الذهب وبهجة الصورة حتى عبدوا الجماد.

وفي القصة عبرة دائمة لكل أمة، فكم من سامريٍّ في التاريخ يلبس ثوب الواعظ أو المصلح وهو في الحقيقة صانع فتنة، يُغري الناس بالبريق المادي ويصرفهم عن جوهر الإيمان. إن السامري لم يكن مجرد شخص، بل رمزٌ لكل فكرٍ يُضلّ عن سواء السبيل باسم الإله. لقد واجه موسى تلك الفتنة بشدةٍ وحسم، ليُعلّمنا أن الحق لا يلين أمام الباطل، وأن عبادة الله لا تُستبدل بعجلٍ مهما بدا براقاً ومتكلماً.

وهكذا تنتهي قصة السامري بنهاية مأساوية، إذ تحوّل من رجلٍ بين قومٍ نجاهم الله من الغرق إلى مطرودٍ منبوذ، تحيطه اللعنة ويطارده الندم، بينما بقي موسى عليه السلام نبيّاً صادقاً مكلَّفاً بهداية قومه رغم تقلبهم. وتبقى القصة درساً خالداً في أن أعظم الفتن هي تلك التي تأتي من الداخل لا من العدو، وأن أخطر الأصنام ليست المصنوعة من الذهب، بل تلك التي تُنحت في القلوب من شهوةٍ أو هوى أو اتباعٍ لغير الحق. قال تعالى في ختام القصة: «إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً»، تذكيراً بأن الإيمان لا يُبنى على الحسّ ولا على الخرافة، بل على معرفة الله الواحد الأحد الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.